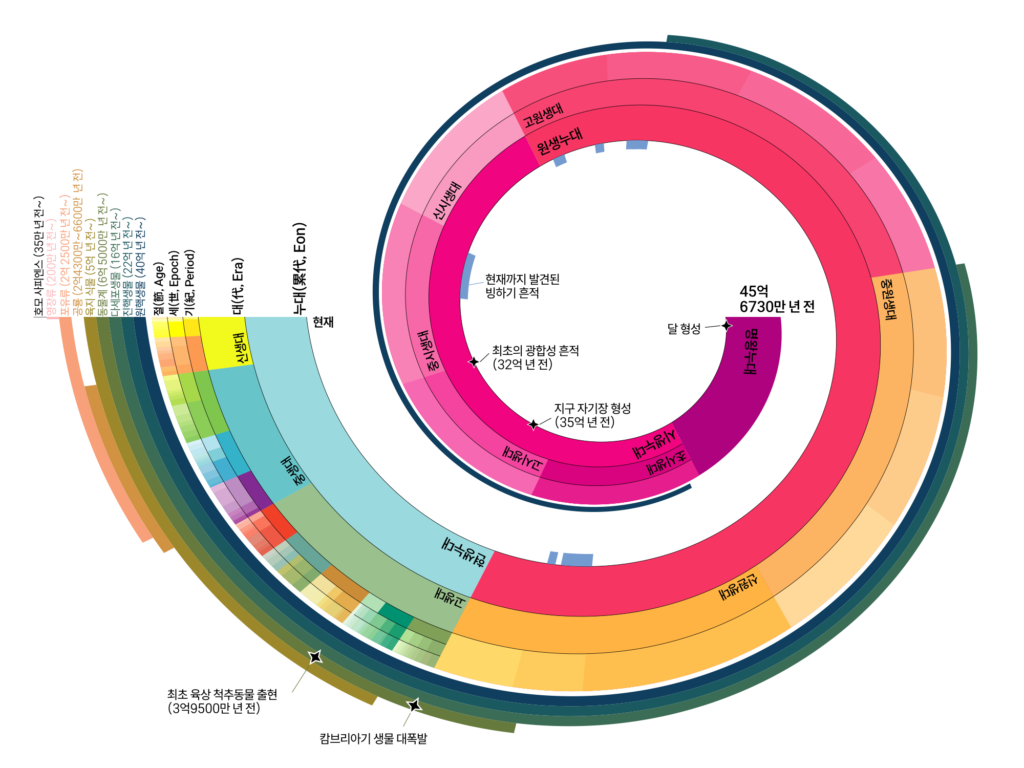

우리가 살고 있는 이 행성, 지구의 나이는 약 45억 살입니다. 과학자들이 현생 인류(호모 사피엔스)가 처음 출현한 때로 추정하는 시점은 지금으로부터 35만 년 전입니다. 1mm 단위로 표시가 된 4.5미터짜리 줄자에 지구의 역사를 대입하면, 공룡이 번성하던 중생대(中生代)는 그중 약 18.7cm를 차지하고, 공룡이 멸종한 뒤부터 현재까지의 신생대(新生代)는 줄자의 맨 끝 6.6cm에 해당합니다. 그렇다면 인류가 지금껏 살아온 세월은요? 줄자 한 칸이 약 백만 년에 해당하는 셈이니, 한 칸은커녕 눈금 두께에도 미치지 못하는 길이가 될 겁니다.

그런데 말이에요. 21세기 들어 과학자들은 바로 이만큼, 인류가 지구에 흔적을 남기기 시작한 이후만큼을 새로운 지질시대로 지정하자는 논의를 매우 진지하게 해 오고 있습니다. 현재까지 이어지는 지질시대인 홀로세(Holocene Epoch, 약 1만 1700년 전-현재)를 끝내고 새로운 지질시대로 ‘인류세(Anthropocene Epoch)’를 지정하자는 이야기지요. 얼핏 보기에는 너무나 인간 중심적인, 혹은 이기적인 구분으로 보이는데요. 과학자들뿐만이 아니라 많은 사람들이 이 논의에 주목하고 있는 이유는 무엇일까요?

+ 지구에 남은 흉터가 너무나 선명하기에

지구 전체 역사는 지층에 남아있는 지질학 및 생물학적 증거에 따라 그 시기를 구분하는데요. 누대(累代, Eon), 대(代, Era), 기(紀, Period), 세(世, Epoch)의 계층으로 각각의 시기를 결정하고 이름을 붙이는 일은 전 세계 지질학자들의 모임인 국제지질과학연맹(IUGS)에서 이루어집니다. 그 구분에 따르면 지금 우리는 ‘현생누대 신생대 제4기 홀로세’에 살고 있습니다. 그런데 IUGS는 2009년부터 인류세실무그룹(Anthropocene Working Group , AWG)을 통해 홀로세 이후의 새로운 시기로 인류세를 지정하는 일이 타당한지를 연구해 왔습니다. 그룹 소속 연구자들은 지구 곳곳에서 증거를 수집하고 필요한 연구를 수행했고, 결과를 보고받은 IUGS의 ‘제4기 층서 소위원회’는 지난 2월에 인류세 지정 여부를 투표에 부쳤습니다. 투표 결과는 ‘부결’이었습니다. 그리고 지난 3월, IUGS는 인류세를 새로운 지질시대로 지정하지 않기로 결정했다고 발표했습니다.

15년간 이어온 이 논의 과정은 지질학자들뿐만 아니라 타 학계 및 대중들도 많은 관심을 갖고 지켜봤는데요. 유네스코 및 유네스코한국위원회 역시 2018년 『꾸리에』와 『유네스코뉴스』에서 이 흥미로운 논의를 소개한 바 있습니다. 2000년대 초 네덜란드의 대기과학자이자 1995년 노벨상 수상자이기도 한 파울 크뤼천(Paul Crutzen) 교수가 본격적으로 논의에 불을 지핀 이래로 인류세 지정을 찬성하는 측이 내세운 논리는 명확합니다. 인류가 문명을 일으키고 이를 발전시켜 온 과정에서 지구 전체 시스템에 남긴 변화의 흔적이 너무나 뚜렷하다는 것이지요. 인류는 지구 전체를 덮고도 남는 시멘트와 콘크리트를 만들어 지표면의 모습을 바꾸고 있고, 거대한 댐과 방조제를 지어 강과 해안선의 모습을 바꾸고 있으며, 매 순간 막대한 양의 탄소를 배출하면서 지구온난화와 해양산성화를 가속화하고 있습니다. 이로 인해 지난 100여 년간 일어난 생물종 멸종 추세 역시 자연적인 추세에 비할 바 없이 가팔랐습니다. 결정적으로 이전 45억년 간의 지층에서는 결코 찾을 수 없는 플라스틱 인공 화합물, 그리고 수 차례의 핵무기 실험 및 사용을 통해 방출된 방사능 물질의 흔적은 히말라야 꼭대기부터 태평양 밑바닥에 이르기까지 고루 남아 있습니다. 인류세실무그룹은 최초의 수소폭탄 실험이 있었던 1952년을 기점으로 전 지구에 퍼진 방사능 물질의 흔적을 확인했고, 인류세를 지정하게 된다면 1952년을 그 기점으로 할 것을 제안했습니다. 대표적인 인류세 찬성론자로서 IUGS 내 논의를 이끌어 왔던 얀 잘라시에비츠(Jan Zalasievicz) 레스터대 교수는 이러한 ‘증거’에도 불구하고 해당 안건이 부결된 데 대해 깊은 아쉬움을 표하면서, “이로써 20세기 중반 이후 지구가 회복할 수 없을 정도로 자연 상태로부터 동떨어졌다는 사실을 모두가 인정할 기회를 놓치게 됐다”고 말했습니다.

+ 과학은 과학이고, 경고는 경고다

그런데 잘라시에비츠 교수의 해당 발언에 담긴 속뜻은 역설적으로 다수(66%)의 지질학자들이 IUGS의 투표에서 반대표를 던진 배경 중 하나이기도 했습니다. 인류가 지구 전역에 돌이킬 수 없는 변화를 일으켜 왔다는 사실은 부인할 수 없습니다. 하지만 객관적인 연구와 엄밀한 층서학(層序學, 지층을 연구하는 학문)적 증거가 아니라, 단지 인류의 과오를 경고하기 위한 ‘이벤트’로서 지질시대 지정을 활용하는 일에는 과학자로서 동의할 수 없다는 것이지요. 최종 결정 사항을 발표한 IUGS 역시 인류세 지정의 근거로 제시된 증거들이 현재 확립된 지질시대 구분의 기준을 충족하기에는 부족하다는 것을 강조했는데요. IUGS는 우선 인류세의 기점으로 제시된 1952년이 너무 임의적이라는 이유를 들었습니다. 이보다 훨씬 전에 산업혁명이 있었고, 더 거슬러 올라가 농경의 시작이 있었습니다. 이 사건들 모두 인류가 지구에 ‘인위적인 변형’을 가한 역사의 기점이 되기에 충분한데요. 단지 현 시점에서 방사능 흔적에 비해 지구 전역에서 찾을 수 있는 증거가 제한적이라는 이유만으로 이 시기를 배제하는 것은 논리적이지 않다는 것이지요.

더 큰 문제는 지질학적 관점에서 볼 때 새로 지정하려는 인류세의 기간이 턱없이 짧다는 데 있습니다. 1952년을 기준으로 한다면 한 사람의 수명보다도 짧은 기간을 지질시대로 설정하는 것인데, 이는 앞서 ‘줄자’의 비유로 살펴보았듯 최소 수만 년에서 백만 년 이상에 달하는 기존 지질시대에 비해 짧아도 너무나 짧은 기간이라는 것입니다. 사실 현 지질시대에 해당하는 홀로세 시작 시점의 추정 오차범위만도 11,650년 전을 중심으로 앞뒤로 699년에 달하는데요. 이를 감안한다면 1952년부터의 70여 년이라는 기간이 지질학적 관점에서 얼마나 짧은지를 알 수 있습니다. ‘줄자 눈금’만도 못한 기간을 새로운 단위로 지정하기 위해서는 더 결정적이며 더 광범위하게 합의된 근거, 무엇보다 더 충분한 시간이 필요하다는 게 다수 지질학자들의 입장입니다.

그렇다고 해서 지질학자들이 인간이 지구에 끼치고 있는 (나쁜) 영향력을 이야기하는 것 자체를 시기상조라고 판단하는 것은 결코 아닙니다. IUGS 역시 인류세가 이미 “지구학이나 환경학뿐만 아니라 사회학, 정치학, 경제학, 나아가 일반대중들까지 광범위하게 쓰고 있는 용어”임을 인정하면서, 그것이 “인간과 지구 환경 간의 상호작용을 설명하는 더없이 중요한 용어로 남을 것”이라는 의견을 남겼습니다. 더불어 “이번 논의 과정에서 수집된, 인간이 전 지구적 단위에서 가한 충격을 보여주는 다양한 데이터는 향후 논의에서 중요한 근거자료가 될 것”이라고도 했습니다.

+ 지구의 역사 앞에서 우리가 해야 할 일

이번 IUGS의 결정을 통해 지질학계 차원에서의 인류세 논의는 일단락됐습니다. 하지만 인류세라는 주제는 지질학 분야를 넘어 앞으로 더 다양한 분야에서 더욱 널리 사람들의 입에 오르내릴 것이 분명합니다. 유네스코 또한 인류세를 둘러싼 논의를 흥미롭게 지켜보면서 여기에 직·간접적으로 관여하게 될 텐데요. 이는 단지 유네스코가 세계지질공원(UNESCO Global Geopark)을 통해 지질학적 가치가 있는 명소와 경관을 보호하면서 지속가능한 발전을 모색하고 있기 때문만은 아닙니다. 애초에 인류세라는 용어가 과학계를 넘어 사회 전반에 큰 반향을 불러일으킨 것은 “그것이 단순한 지질학적 의미만이 아니라 정치, 경제, 환경 등 인류의 활동과 관련된 다양한 인문사회학적 요소를 포함하고 있기 때문”이었는데요. 인류세라는 단어의 배경에는 지속가능한 미래, 그리고 생태계와 지구가 평화롭게 공존하는 미래를 꿈꾸는 사람이라면 반드시 직시해야만 할 문제가 이미 들어 있습니다. 그 문제의 해결책은 결코 단순하지 않고 쉽게 찾을 수도 없습니다. 따라서 인류세라는 주제가 호명하는 다양한 학문들, 즉 지질학뿐만 아니라 환경학, 인문학 등에 대한 학제적 접근(서로 다른 학문 영역을 넘나들며 포괄하는 접근)은 지금 인류가 지구 시스템에 주고 있는 충격을 인지하고 그 해결책을 모색하기 위해서 반드시 필요한 일입니다. 인류세 논의를 통해 이러한 문제를 다룰 수 있는 다양한 관점을 들여다보고 해결책을 모색하고 적극적인 변화를 위한 뜻을 모을 수만 있다면, 유네스코로서는 필요한 화두를 던지고 이를 논의하는 자리를 만들기를 주저할 이유가 없습니다. 유네스코가 가장 잘 하는 일이 바로 그런 것이니까요.

우리나라에서 처음으로 유네스코 세계지질공원으로 지정(2010년)된 제주도. 이 아름다운 섬의 서쪽 해안에 수월봉이 있습니다. 수월봉은 동쪽의 성산일출봉과 함께 제주도의 대표적인 수성화산체(땅에서 뿜어져나온 마그마가 물을 만나 폭발하면서 만들어진 분화구) 중 하나입니다. 성산일출봉과는 달리 수월봉은 화산체 대부분이 바다에 잠긴 상태이고, 덕분에 우리는 수월봉을 중심으로 차귀도 선착장까지 이어지는 지질트레일을 걸어가면서 마치 나무의 나이테처럼 선명하게 드러난 화산재 지층을 가까이서 관찰할 수 있습니다. 해안선을 감싸면서 구불구불 이어지는 이 아름다운 무늬 옆에 서면 인류의 역사를 가볍게 뛰어넘는 장구한 시간의 흔적 앞에서 경이로움을 느낄 수밖에 없는데요. 켜켜이 쌓인 지층 옆에 서있는 나, 그리고 우리는 지금 이 순간에도 지구 역사의 맨 끄트머리에 어떤 식으로든 흔적을 남기고 있을 겁니다. 우리가 따로 이름을 붙이든 붙이지 않든 그 흔적도 차곡차곡 쌓여갈 테죠. 그렇게 언젠가, 어쩌면 아주아주 오랜 세월 뒤 언젠가, 쌓이고 쌓인 그 흔적은 지구의 역사 위에 누구도 부인할 수 없는 또렷한 인류의 시대를 증언하게 될 겁니다. 그것이 지구에 남은 상처가 아니라 또 다른 경이로움이 되도록 하기 위해 지금 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? 그 해야할 일을 분명하게 알려준다는 점에서 인류세를 둘러싼 논의는 앞으로도 모두에게 흥미롭고 또 중요한 이야기로 남을 거예요.

김보람 <유네스코 뉴스레터> 편집장