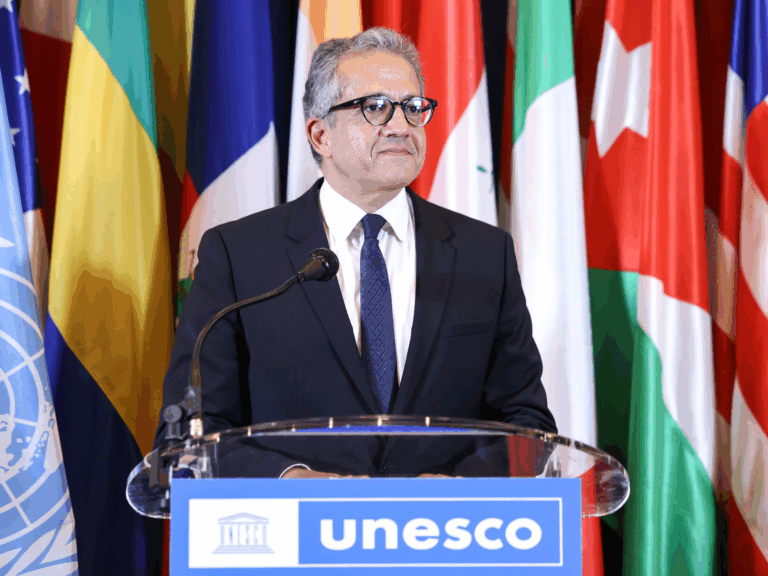

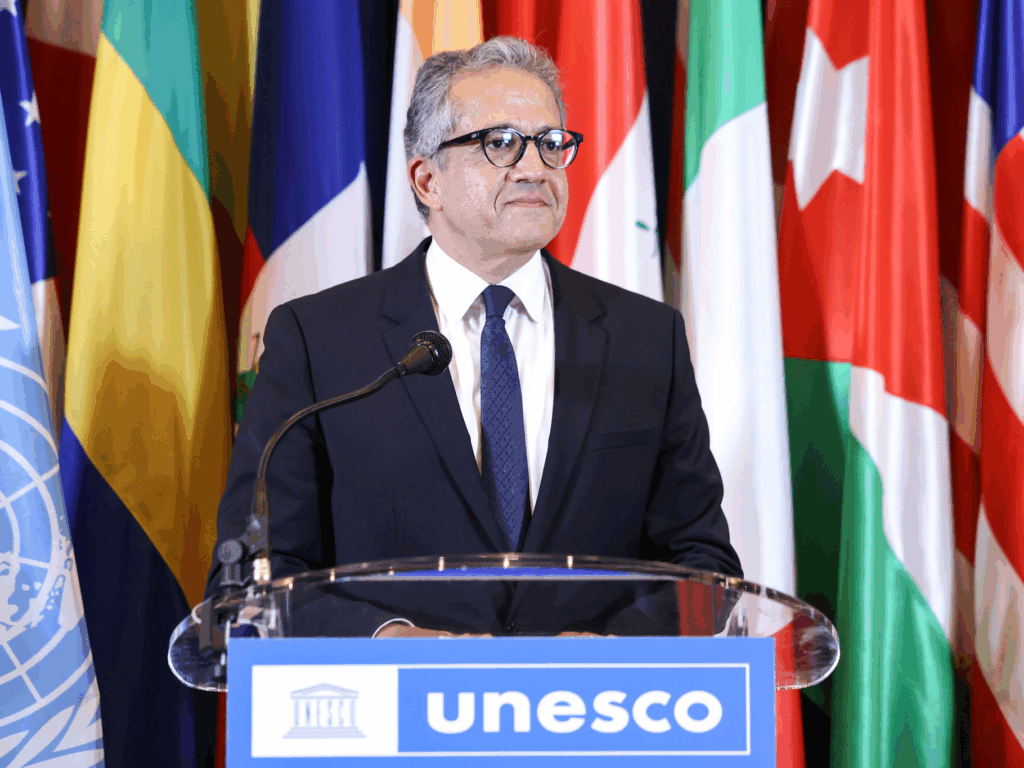

요즘 같은 시기에 어떤 조직이나 국가의 리더가 된다는 것은 정말 쉽지 않은 일일 겁니다. 사람들은 점점 더 정치적으로 분열되어 있고, 외교적으로나 경제적으로 자국 중심주의도 갈수록 확산되고 있으니까요. 이런 세상에서 끊임 없이 ‘평화와 대화’를 외치는 유네스코의 사무총장이 된다는 건 그래서 더 험하고 힘든 길인지도 모릅니다. 회원국들의 복잡한 이해관계를 조율하면서, 한참 모자란 예산과 힘으로 교육·과학·문화·정보커뮤니케이션 분야에서 평화로운 미래를 만들어 나가야 할 책임까지 져야 하는 자리이니까요. 지난 10월 6일, 유네스코 집행이사회는 앞으로 4년 간 그런 일을 해내야 할 후보를 최종 지명했는데요. 오늘 뉴스레터에서는 알고 보면 더 재미있는 유네스코의 사무총장 선출 과정과 함께, 칼레드 엘-에나니(Khaled El-Enany) 사무총장의 후보 지명 소식을 여러분께 소개합니다.

+ 유네스코 사무총장, 어떻게 뽑을까

- 유네스코 사무총장(Director-General)의 임기는 4년이며 연임할 수 있습니다. 연임에 성공한 오드레 아줄레 현 사무총장이 올해 말로 총 8년의 임기를 마무리하면, 다음 사무총장은 2029년까지 유네스코 조직을 이끌게 됩니다.

- 사무총장 선출 절차는 크게 두 단계로 나뉩니다. 먼저 58개 집행이사국으로 구성된 집행이사회가 후보자별 면접 및 투표를 통해 최종 후보 한 명을 지명(nomination)하고, 해당 후보는 다음번 유네스코 총회에서 회원국 전체(2025년 현재 194개국)의 투표를 거쳐 최종 임명(appointment)됩니다. 지금까지 집행이사회가 지명한 후보가 총회에서 부결된 사례는 한 번도 없었고 대개 만장일치로 임명이 이루어지는데요. 따라서 후보자로선 집행이사회의 후보 지명 투표를 통과하는 것이 가장 중요한 일이라 할 수 있습니다.

+ 사무총장 선거의 변수들

- 모든 선거가 그렇듯, 유네스코 사무총장 선출 과정에도 다양한 변수가 존재합니다. 특히 58표 중 절반을 넘는 30표를 득표해야 하는 집행이사회에서는 투표가 반복될 때마다 회원국 간 이해관계와 유네스코 내외적 변수에 따라 ‘기세’, 혹은 ‘바람’의 방향이 바뀔 수 있죠.

- 이를 가장 잘 보여주었던 사례가 오드레 아줄레 현 사무총장의 첫 번째 당선을 알린 지난 2017년 집행이사회 투표였습니다. 프랑스 출신의 아줄레 당시 후보는 마지막 투표까지 가는 내내 1위 득표를 한 적이 없었지만, 최종 투표에서 30대 28로 카타르 출신 후보를 꺾고 극적으로 최종 후보 지명자가 된 바 있습니다. 역대 가장 적은 표차였습니다.

- 사무총장 출신 지역의 안배를 중시하는 암묵적인 관행을 고려할 때, 이 결과는 더욱 이례적이었습니다. 직전 사무총장(이리나 보코바)이 동유럽(불가리아) 출신이었기 때문입니다. 또, 당시 역대 최초의 아랍권 사무총장을 배출하고자 했던 아랍 지역 국가들이 정작 후보 지지를 단일화하지 못했던 점, 최종 투표 직전에 미국이 ‘유네스코 내 반이스라엘 정서’를 이유로 유네스코 탈퇴를 선언하면서 아랍 출신 후보에 대한 회원국들의 우려를 촉발시켰던 점 등이 변수로 작용했다는 분석입니다.

+ 2025년 집행이사회 투표 결과는?

- 2029년까지 유네스코를 이끌 차기 사무총장 후보 지명자 투표는 10월 1일부터 16일까지 프랑스 파리 유네스코본부에서 열린 제222차 집행이사회 기간에 예정되어 있었습니다. 일정표에 따르면 10월 6일 첫 번째 투표를 시작으로, 필요한 경우 10월 10일까지 단독 지명자가 나올 때까지 매일 투표가 진행될 예정이었죠.

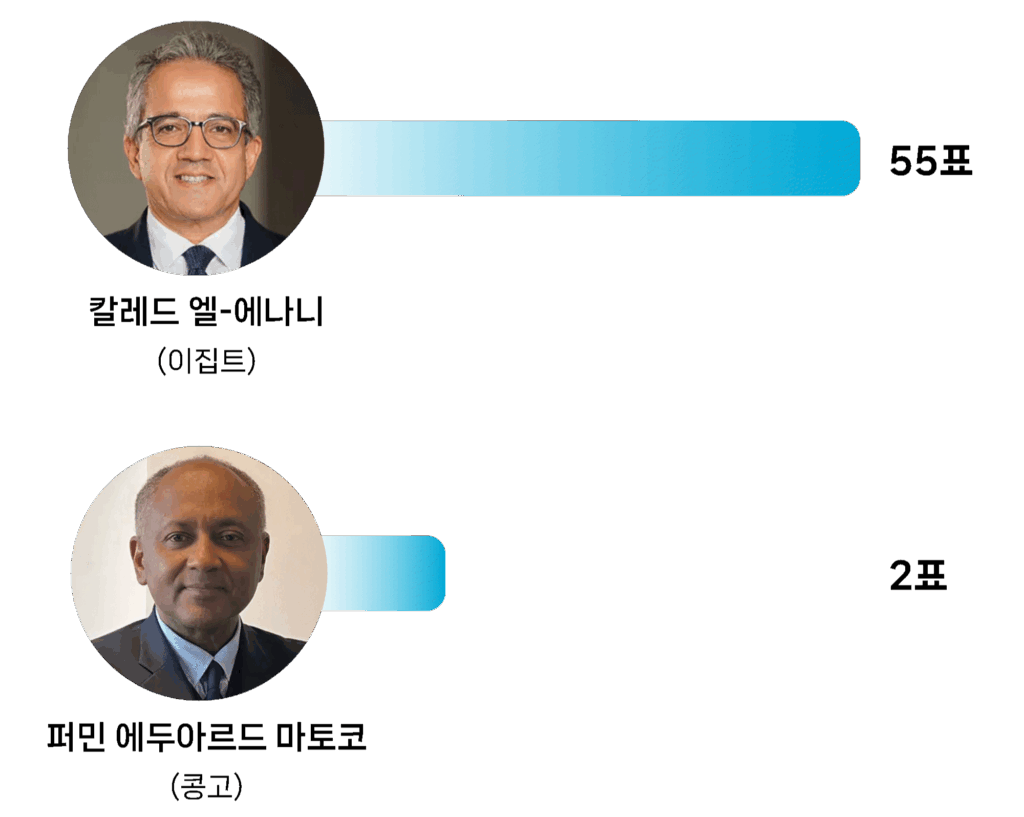

- 차기 사무총장 자리에 도전장을 내민 후보는 총 세 명이었습니다. 3월 15일 접수 마감일까지 이집트의 칼레드 엘-에나니(Khaled El-Enany), 콩고의 퍼민 에두아르드 마토코(Firmin Edouard Matoko), 멕시코의 가브리엘라 라모스 파티뇨(Gabriela Ramos Patiño) 후보가 접수를 마쳤습니다. 후보들은 2,000 단어 이내로 자신의 비전을 정리해 제출했고, 4월에 열린 제221차 집행이사회 회기 중 면접을 치렀습니다. 이후 8월에 멕시코의 라모스 후보가 사퇴를 발표하면서 집행이사회 투표는 엘-에나니 후보와 마토코 후보를 대상으로 치러졌습니다.

- 후보자 수가 많지 않았던 만큼 투표가 길게 이어지리라고는 예상되지 않았는데요. 실제로 10월 6일 첫 번째 투표에서 바로 과반 득표자가 나왔습니다. 참고로 이번 집행이사회 투표의 ‘매직 넘버’는 이례적으로 30표가 아닌 29표였습니다. 집행이사국인 미국이 이번 회의에 불참했기 때문입니다. 투표 결과 이집트의 칼레드 엘-에나니 후보가 55표라는 역대 최고 득표로 사무총장 후보로 지명되었습니다.

+ 칼레드 엘-에나니 후보 지명의 의미와 과제는

- 칼레드 엘-에나니 후보 지명자가 다음 유네스코 총회에서 최종 임명이 되면, 그는 유네스코 창립 이후 최초의 아랍 출신이자 두 번째 아프리카 대륙 출신 사무총장으로 부임하게 됩니다. 첫 번째 아프리카 출신 사무총장은 1974년부터 1987년까지 재임한 세네갈 출신의 아마두-마타르 음보(Amadou-Mahtar M’Bow) 사무총장이었습니다.

- 미국이 또다시 유네스코 탈퇴를 선언한 상태라는 점에서 이번 선거의 분위기 역시 극적인 승부가 나왔던 지난 2017년과 비슷하다고 볼 수도 있었는데요. 하지만 그때와는 달리 집행이사국들은 압도적 지지를 통해 사상 첫 아랍 출신 사무총장 탄생에 힘을 실었습니다. 아랍 지역 국가들도 이번에는 초반부터 단합된 힘을 보여주었고, 엘-에나니 후보 또한 2023년부터 일찌감치 사무총장직 도전을 선언한 뒤 30개월 동안 한국을 포함한 65개국을 방문하면서 단단하게 표밭을 다져왔다고 합니다.

- 1971년 이집트에서 태어난 엘-에나니 후보는 오랫동안 헬완 대학교(Helwan University)의 이집트학 교수로 재직한 고고학자로, 국립 이집트 문명 박물관장(2014-2016), 이집트 고대유물부(2016-2019) 및 관광·고대유물부 장관(2019-2022)을 역임하면서 행정 경험도 두루 갖춘 인물로 평가받고 있습니다. 엘-에나니 후보는 후보 비전 선언문을 통해 ‘UNESCO for the People’을 내세우며 “인간을 임무의 중심에 두고, 차별 없이 누구도 뒤처지지 않는 유네스코”를 만드는 데 힘쓸 것이라 약속했는데요. 특히 거버넌스 측면에서 유네스코 사무국이 “문화적 교량(cultural bridge)” 역할을 수행함으로써 “정치화되지 않은 기술적 숙고를 통해 합의를 촉진할 것”이라 밝혔습니다.

- 사실 유네스코에서는 세계유산을 둘러싸고 회원국 간 갈등이 불거지는 일이 종종 발생해 왔습니다. 최근에는 미국에 이어 니카라과가 정치적인 이유를 내세우며 유네스코 탈퇴를 선언하는 등 내외적 환경도 결코 녹록지 않은 상황입니다. 뿐만 아니라 한정된 예산 속에서 더 효율적이고 투명한 조직을 만들기 위한 개혁 작업도 이어가야 하는데요. 신임 사무총장은 복잡하게 얽힌 실타래를 차근차근 풀어나갈 리더십을 어떻게 발휘할 수 있을까요? 10월 30일부터 11월 13일까지 우즈베키스탄의 사마르칸트에서 열릴 제43차 유네스코 총회에서 나올 엘-에나니 후보의 취임 첫 메시지에 많은 회원국들이 관심을 갖고 있는 이유입니다.

알쓸U잡 더보기🔎 I 다음 유네스코 총회, 사마르칸트에서 만나요 👋

앞서 언급했듯 이번 집행이사회에서 후보로 지명된 칼레드 엘-에나니 후보는 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열릴 제43차 총회에서 임명 여부가 최종 확정될 예정입니다. 그런데 유네스코를 잘 아는 독자라면 총회가 파리가 아닌 장소에서 열린다는 사실에 고개를 갸웃거릴 수도 있을 텐데요. 실제로 유네스코 총회가 파리 유네스코 본부 외의 장소에서 열리는 것은 무려 40년 만의 일입니다. 마지막 해외 개최 사례를 찾으려면 1985년 불가리아 소피아에서 열린 제23차 총회까지 거슬러 올라가야 하죠.

유네스코 총회가 이렇게 오랜만에 파리 외의 장소에서 열리는 이유는 무엇일까요? 그 배경에는 이번 총회 유치에 적극적으로 나선 우즈베키스탄의 외교·문화적 전략이 있습니다. 우즈베키스탄은 구소련으로부터 독립한 이후 중앙아시아에서 다자주의 기반 외교와 문화외교를 강화해 왔는데요. 특히 사마르칸트는 실크로드 문명 교류의 교차로로서 세계유산으로 등재된 도시이기도 합니다. 실크로드 유산과 관련한 크고 작은 프로젝트들을 추진해 온 우즈베키스탄은 이번 총회 개최를 통해 중앙아시아의 문화유산을 국제사회에 알리고, 실크로드 유산 보존과 활용에서 자국의 주도적 역할을 강조하려는 것으로 보입니다. 이와 같은 전략이 소기의 성과를 거둘 수 있을지는 오는 2026년 유네스코 세계유산위원회 개최를 준비 중인 우리나라의 부산에도 큰 관심거리일 텐데요. 40년 만에 색다른 곳에서 개최될 총회의 생생한 현장 소식은 차후 뉴스레터와 SNS를 통해서도 전해드릴 예정이니, 그 소식들도 기대해 주세요!

<유네스코 뉴스레터> 편집진