4월이다. 대지 위에 드리워진 조금은 인색하다 싶은 봄볕을 쬔다. 올까말까 저울질하다가 오기가 무섭게 떠나버릴 것 같지만, 봄이 사람의 마음을 부풀게 만드는 묘한 매력이 있음을 부인할 수는 없다. 그런데 시인 T. S. 엘리어트에게 4월은 가장 잔인한 달이었다. 생명이 약동하는 4월, 굳은 땅을 뚫고 싹들이 움트는 4월, 흥겨운 마음으로 대지를 봄 색깔로 수놓는 대신 그는 왜 4월을 가장 잔인한 달이라며 독설을 토해냈을까.

겨우내 따뜻한 아랫목에 몸을 누이는데 익숙한 사람에게 4월은 가만히 있고 싶은데도 한사코 이부자리를 걷고 몸을 분주히 놀릴 것을 요구하는 성가신 때일 수 있다. 엘리어트는 아마도 그 성가심이 스스로 억제할 수 없는 단계에까지 이른 사람이라면 4월을 그렇게 표현할 수 있을 것으로 봤던 것 같다. 사실, 귀찮고 성가심을 느끼는 일이 되풀이되면 어느 순간 움직이려고 해도 몸이 말을 듣지 않지 않게 된다. 몸에만 해당되는 얘기가 아니다. 귀찮음과 성가심이 일정 수준을 넘어서면 우리 주위에서 일어나는 여러 일에 둔감과 무신경, 무심함으로 일관할 수 있다. 위험을 위험으로, 부당함을 부당함으로 인식하지 못한 채 “이러다간 오래 못 가지”가 “에라, 모르겠다”로 바뀌게 된다. 심지어 삶의 터전이 아주 짧은 순간 황무지로 변해가는 것조차도 뒤늦게 깨달을 수 있다.

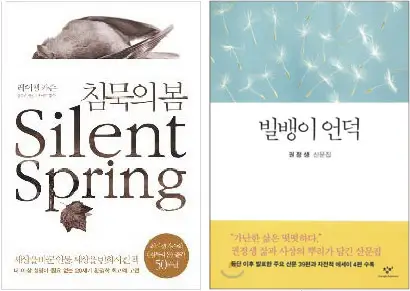

그와 같은 둔감함과 무심함 그리고 무신경이 낳는 결과가 뭔지, 지금부터 50년 전 레이첼 카슨은 <침묵의 봄>에서 침착하지만 묵직한 목소리로 우리들에게 일러주었다.

낯선 정적이 감돌았다. 새들은 도대체 어디로 가버린 것일까? ······ 주위에서 볼 수 있는 몇 마리의 새조차 다 죽어가는 듯 격하게 몸을 떨었고 날지도 못했다. 죽은 듯 고요한 봄이 찾아온 것이다.(26쪽)

봄의 침묵은 무차별적인 살충제 살포가 가져온 결과였다. 금방이라도 해충을 없애줄 것 같던 DDT가 가져다준 것은 유례없는 진드기의 재앙이었다. 이를 목격한 레이첼 카슨에게 살충제는 한 위기를 다른 위기로 옮겨놓은 것이고, 골치 아픈 문제를 다른 문제로 대체하는 것에 지나지 않았다. 그래서 그녀는 화학적 살충제가 아닌, 천적을 이용한 생물학적 자연방제가 자연의 균형을 유지하고 해충을 퇴치하는 데 좀 더 효과적이라고 주장했다. 레이첼 카슨은 미동도 하지 않을 것 같던 봄의 침묵에 저항했다. 물론, 그녀가 저항의 수단으로 삼은 것은 인간 사회는 자연의 순리를 거스르지 않을 때 좀더 지속가능할 수 있다는 믿음이었다.

레이첼 카슨이 <침묵의 봄>에서 말하고자 했던 것이 인간이 만든 화학 살충제 때문에 새들과 들꽃이 사라진 봄의 침묵이었다면, <몽실언니>와 <강아지 똥>의 작가 권정생은 <빌뱅이 언덕>에서 아이들과 농촌 사람의 침묵을 안타까운 눈으로 바라본다. 권정생에 따르면, 산에는 새, 강에는 물고기가 없는 농촌에서 “도시인들을 먹여 살리기 위해 살균제, 제초제, 살충제를 뿌리는” 농부들은 자신의 삶의 터전이 황폐해지는 현실를 보고만 있을 뿐, 그에 대해 아무 말도 할 수 없는 침묵을 경험한다. 어린이들도 점점 자연에서 멀어지는 것을 계기로 “씨 한 톨 심어놓고 싹이 트기를 기다리는 마음”을 잃어버린 채 건강하고 힘찬 시를 쓸 수 없게 된다. 레이첼 카슨이 환경의 파괴로 더 이상 자기다움을 유지할 수 없는 봄의 침묵을 그려냈다면, 권정생은 자신의 고유한 터전과 인간으로서의 자존심이 상처를 입는 현실 앞에서 말과 시심(詩心)을 잃어버린 농부와 어린이의 침묵을 말한다.

레이첼 카슨과 권정생이 말하는 침묵은 누가 침묵하는가라는 점에서 보면 서로 다를 수 있지만 자연과 사람 중 어느 하나가 말문을 닫았을 때 어떤 결과가 나타나는지 보여준다는 점에서 하나로 통한다. 요컨대 봄의 침묵과 사람의 침묵은 자칫 우리의 봄을 가장 잔인한 계절 혹은 침묵이 모든 것을 뒤덮어버리는 어둠과 비탄의 근원지로 만들 수 있기 때문이다. 권정생의 <빌뱅이 언덕>을 소리 내 읽으면서 레이첼 카슨이 잃어버린 봄을 찾아 나서고 싶은 이유다.

하늘이 좋아라 노을이 좋아라 / 해거름 잔솔밭 산허리에 기욱이네 송아지 울음소리 / 찔레 덩굴에 하얀 꽃도 떡갈나무 숲에서 불어오는 바람도 / 해 질 녘이면 더욱 좋아라

과학팀 신종범 jbshin@unesco.or.kr