| 김지현 차장보는 지난 1월-4월 유네스코와 긴밀한 협력 관계에 있는 유니드로와(UNIDROIT, 사법통일국제연구소)에서 문화재 불법거래와 환수 문제에 관한 국제규범 연구를 진행했다. |

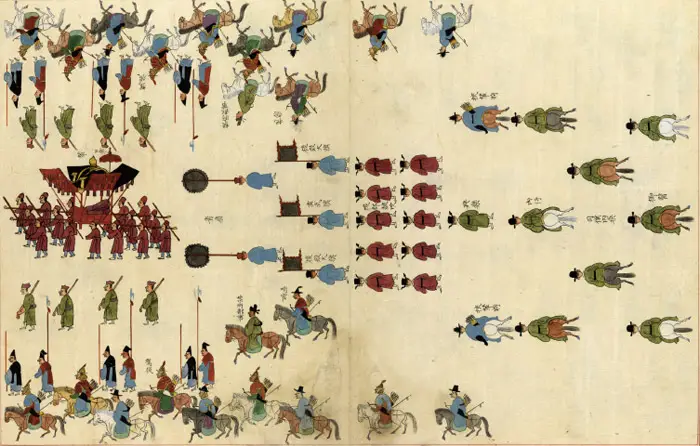

최근 외규장각 의궤 및 조선왕조실록을 비롯, 여러 국외소재 우리 문화재가 고국의 품으로 돌아오면서 문화재 환수에 대한 국민적 관심이 높아지고 있다.

문화재 환수 문제는 20세기 초 두 차례의 세계대전을 거치는 동안 점령국이 불법 취득한 문화재의 암거래가 폭발적으로 증가하면서 국제사회의 관심을 받기 시작했다. 이에 문화재 환수에 관한 주요 국제협약들이 채택되었고, 이에 기반한 여러 지역간 · 국가간 협력도 논의되었다. 이러한 국제사회의 노력은 문화재 거래 시장의 도덕화와 불법 반출된 문화재의 환수를 둘러싼 분쟁의 평화적 해결방안 모색에 기여하여 왔다.

진화하는 협력의 틀

유네스코는 1954년 무력충돌시 문화재 보호를 위한 협약(헤이그 협약)을 시작으로 1970년 문화재 불법 반출입 및 소유권 양도 금지와 예방 수단에 관한 협약(이하 ‘1970년 협약’), 1995년 도난 및 불법 반출 문화재에 관한 유니드로와 협약(이하 ‘유니드로와 협약’)에 이르기까지 여러 국제규범 제정을 통해 국제사회의 협력을 촉구해왔다. 최근에는 유엔마약범죄사무소(UNODC)도 2000년 국제조직범죄방지협약 및 관련 가이드라인 활용을 통해 문화재 도난, 불법거래, 환수에 대한 형법적 접근을 적극 시도하고 있다. 법적 구속력은 없으나, 우리나라가 의장국으로 활동하고 있는 유네스코 문화재반환촉진정부간위원회(ICPRCP, 의장 이근관 서울대교수)를 통한 지속적인 분쟁 조정이나 유엔의 관련 결의안 채택을 통한 국제사회의 하나된 목소리는 대규모 문화재 거래 시장으로 오랫동안 ‘자유’ 무역을 옹호한 영국, 네덜란드, 스위스, 미국, 프랑스, 독일 등 주요 국가들의 태도와 미술관, 경매기관, 판매상 등 시장의 실질적 주체들의 관행을 변화시키는 역할을 해 왔다.

이러한 국제기구의 영향력 아래 지역적 협력 역시 눈에 띄게 발전하였다. 특히 무역장벽을 무너뜨리고 하나의 큰 시장으로 통합된 유럽은 1993년 관련 지침들(Directive 93/7/ECC 등)을 제정하여, 국경 없는 지역 경제를 악용한 문화재 불법거래 방지를 위해 노력해왔다. 실제로 해당 지침들 대부분은 유니드로와 협약의 주요 내용을 모델로 한 것이었다.

끊임없는 도전과 한계

확대되는 국제협력에도 불구하고, 문화재 불법거래는 쉽게 근절되지 않는 것으로 보인다. 2010년 유엔마약범죄사무소 보고에 따르면 도굴, 도난, 밀반입 문화재 국제시장은 미화 98억 달러에 달한다. 기준의 차이 때문이기도 하겠지만 2000년 영국 하원 조사에서는 연간 미화 20억 달러였다는 것을 상기해보면 오히려 그 규모가 확대되고 점점 더 심화되고 있다고 볼 수 있다. 이는 대체로 여러 국제협약의 발전에도 불구하고, 그 국내적 이행이 제대로 되고 있지 않는 데 기인한다. 1970년 협약의 경우 현재 123개국이 비준하여 점점 더 보편적 협약으로서의 위치를 다져가고 있으나, 그 구체적 사항들을 국내법과 제도에 충실히 반영하고 있는 국가는 많지 않다.

또한 본질적으로는 나라마다 문화재의 정의가 조금씩 다르고, 문화재의 소유권과 관련한 선의취득에 대한 정의, 원소유자로 반환될 경우 보상의 문제, 반환 청구권 시효 등에 대한 법적 체계가 달라 이러한 부분들이 문화재의 도난과 불법적 반출입에 이용된다는 점이 가장 큰 원인이라 할 수 있다. 그 문제들을 해결하고자 도입되어 1970년 협약을 사법적 측면에서 보완하고 있는 유니드로와 협약의 경우, 33개 국만이 비준하여 그 영향이 미약한 실정이다. 문화재 반출입 규제에 대한 법적 제도의 미비, 도난 문화재 목록 공유의 기술적 한계, 세관과 수사기관 등 관련 기관과의 협력의 어려움, 인력과 재정의 부족 역시 끊임없이 지적되는 부분이다.

함께 만들어가야 할 미래

문제의 해결은 의외로 간단할 수 있다. 각 나라들이 여러 국제협약과 지역적 합의, 양자협력에 동참하여 그를 충실히 이행하고, 긴밀한 보고와 정보공유 체계를 구축하는 것이다. 그런 점에서 1970년 협약의 이행의 점검과 운영지침 제정을 위한 보조 정부간위원회가 오는 7월 초 출범한다는 소식은 국제사회의 문화재 보호를 위한 협력이 한 걸음 더 나아가고 있다는 점을 보여준다. 유네스코의 가장 성공적인 협약이라 꼽히는 1972년 세계유산협약과 같이 전 세계 대부분의 국가들이 가입하여 활발히 이행하고, 그 결과가 정기적으로 모니터링 된다면 문화재의 불법적인 반출입을 규제하고 관련 문화재를 환수하는 노력에 큰 뒷받침이 될 것이다.

물론 법적으로 모든 것을 해결하기는 어렵다. 최근 일본에서 도난되어 한국에 불법적으로 반입된 불상 두 점의 반환을 놓고 한 · 일간 외교적 갈등이 심화되고 있는 것처럼, 관련국 간 역사적, 문화적 배경에 대한 심도 있는 고려와 정치적 대화와 합의도 중요한 부분을 차지한다. 국제적 기준과 절차도 중요하지만, 국민들의 정서적 측면도 무시할 수 없는 부분이다. 세계화의 가속화에 따라 점점 더 복잡해지는 문화재의 이동과 환수를 위한 여러 도전 속에도 앞으로 더 많은 문화재가 제자리를 찾아갈 수 있도록 다양한 측면의 국제적 · 국내적 협력이 지속적으로 필요하다.

문화커뮤니케이션팀 김지현

——————————————————–

| 이탈리아 로마에 소재한 유니드로와는 1926년 국제연맹(League of Nations)의 보조기구로 설립되었으며, 1940년 독립된 정부간 국제기구로 재발족해 국가 간의 사법, 특히 통상법 간 조화와 화합, 현대화 방안을 활발히 연구하고 있다. 한국을 포함해 63개국이 가입되어 있다. (www.unidroit.org) |