<난중일기>, 전쟁 중 지휘관이 직접 기록, 세계적으로 사례 찾기 어려워

‘새마을운동기록물’, 유엔에서 인정한 빈곤퇴치 사례, 개도국의 발전모델로 활용

유네스코는 우리나라의 ‘난중일기’와 ‘새마을운동기록물’을 포함해 54건의 신규 세계기록유산을 발표하였다.

6월 18일부터 21일까지 광주광역시에서 열리는 ‘제11차 유네스코 세계기록유산 국제자문위원회(IAC, International Advisory Committee of the UNESCO Memory of the World)’는 해당 기록유산들을 세계기록유산으로 등재할 것을 18일 유네스코에 권고하였으며, 이리나 보코바 유네스코 사무총장은 국제자문위원회의 권고를 받아들여 등재를 확정하였다.

이번에 세계기록유산으로 등재된 국보 제76호 ‘난중일기’는 이미 그 역사적 사실과 학술연구 자료로서 높은 기록적 가치를 인정받고 있다. 전쟁 중 지휘관이 직접 기록한 사례는 전 세계적으로 유래를 찾기 어려워 기록유산으로서의 희귀성을 인정받았으며, 임진왜란 당시의 동아시아 열강의 모습을 살펴볼 수 있는 역사적 중요성도 높은 평가를 받았다.

‘새마을운동기록물’은 유엔에서 인정한 빈곤퇴치 모범사례로, 아프리카 등 저개발국에서 배우고 있는 ‘새마을운동’의 역사적 기록물이다. 국가발전의 한 모델로서 민관협력의 성공적 사례라는 점이 이번 등재 결정의 주요 평가사항이었다.

이번 54건의 신규 등재로 세계기록유산은 299건이 되었으며, 한국은 ‘훈민정음’, ‘조선왕조실록’, ‘직지심체요절’, ‘승정원일기’, ‘조선왕조의궤’, ‘해인사 대장경판 및 제경판’, ‘동의보감’, ‘일성록’, ‘5·18 민주화운동 기록물’ 등 9건의 기존 기록유산과 함께 총 11건의 세계기록유산을 보유하게 되었다.

한국의 새 세계기록유산, 난중일기, 새마을운동기록물

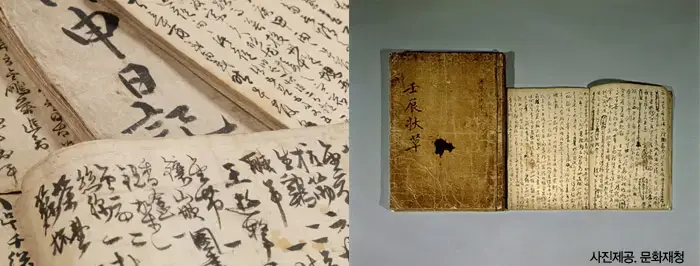

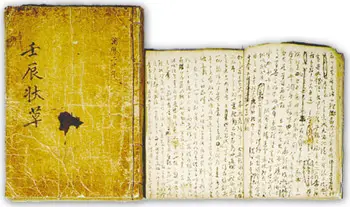

난중일기

난중일기는 개인의 일기 형식의 기록이지만, 전쟁 기간 중 해군 최고 지휘관이 매일의 전투 상황과 개인적 소회를 현장감 있게 다루었다는 점에서 역사적으로나 세계사적으로 유례를 찾을 수 없는 기록물이다. 당시의 기후나 지형, 일반 서민들의 삶, 동아시아의 정세에 대한 연구자료로도 활용되고 있다.

난중일기는 이순신 장군이 1592년 1월 1일부터 1598년 11월 17일까지 7년 간의 군중 생활을 직접 쓴 친필 일기이다. 이 일기는 매년 단위로 책을 엮어 겉장에는 그 해의 간지(干支)를 붙여 임진일기(1592년), 계사일기, 갑오일기, 을미일기, 병신일기, 정유일기, 속정유 일기, 무술일기(1598년)로 구성되어 있었으나 현재는 1595년의 을미일기를 뺀 총 7책이 보존되어 내려오고 있다. 정조 때 편찬된 『이충무공전서』에 수록된 일기에는 을미년 일기가 포함되어 있기에 전체 일기가 모두 전해졌다고 볼 수 있다.

정부는 난중일기를 1962년 국보(국보 76호)로 지정하여 국가기관인 현충사에서 관리하고 있다. 현충사는 난중일기를 상설 전시하고, 홈페이지를 통해 그 번역본과 함께 공개하고 있다.

새마을운동기록물

새마을운동기록물은 대한민국 정부가 1970년부터 1979년까지 추진한 새마을운동 과정에서 생산된 대통령의 연설문과 결재문서, 행정부처의 새마을 사업 공문, 마을단위의 사업서류, 새마을지도자들의 성공사례 원고와 편지, 시민들의 편지, 새마을 교재, 관련 사진과 영상 등 22,000여 건의 자료를 총칭한다.

새마을운동기록물은 전국 34,000여 개의 마을에서 전개된 농촌 근대화에 관한 종합적 기록으로 빈곤퇴치, 마을환경 개선, 농촌여성의 사회참여 확대, 주민들의 리더십 개발 등이 생생하게 기록되어 있다. 새마을운동기록물은 빈곤퇴치와 농촌개발을 위해 노력하는 국제 개발기구와 개발도상국가에 귀중한 자원이다.

유엔 세계식량기구와 유엔 아시아태평양 경제사회이사회 등은 빈곤퇴치 모델로 새마을운동을 채택한 바 있다.

새마을운동기록물은 그 성격에 따라 국가기록원, 지방행정연수원, 새마을운동중앙회 등에 보관되고 있다.