한국에서 방글라데시는 인구밀도 세계 1위의 가난한 나라로 인식된다. 그러나 1990년 이후 방글라데시 경제는 해마다 5%씩 꾸준히 성장하고 있고, 여성의 출산율도 2.3명 정도로 떨어져 여러 여건이 좋아지고 있다. 그런데 방글라데시에 관해 우리가 모르는, 그것도 유네스코와 밀접한 관련이 있는 사실이 하나 있다.

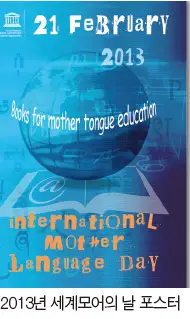

세계 모어의 날을 제안한 방글라데시

방글라데시란 방글라어를 쓰는 나라라는 뜻이다. 방글라어는 벵골 지역 사람들이 사용하는 언어로, 방글라데시 사람들에게 아주 중요한 의미를 갖는다. 리처드 어텐보로 감독의 영화 <간디>에서 생생하게 묘사된 것처럼, 인도가 1947년에 영국의 식민 지배에서 독립할 때 간디의 염원과는 달리 이슬람교도가 다수를 차지하던 파키스탄이 따로 독립했다. 이후 파키스탄이 우르드어를 공용어로 정하는 등 현재의 방글라데시인 동파키스탄에 대한 차별 정책을 취하자 이곳에서 거센 반발이 일어났다. 특히 1952년 2월 21일 다카대학의 학생을 중심으로 방글라어를 지키자는 시위가 일어나 많은 사상자가 발생했다. 그 결과 방글라어가 두 번째 공용어로 인정되기는 했지만 억압과 차별이 끊이지 않자, 방글라데시는 1971년 3월 독립을 선언한다. 그러자 파키스탄이 군대를 보내 독립운동을 진압하는데, 이 과정에서 방글라데시인 300만 명이 죽은 것으로 전해진다. 독립전쟁은 9개월 만인 1971년 12월에 끝났지만, 당시 파키스탄에 부역한 자들에 대한 전범재판이 최근 열리는 등 그 상처는 아직도 아물지 않고 있다.

방글라어는 피와 눈물로 일궈낸 방글라데시의 독립과 자존의 상징이다. 방글라데시가 1999년 유네스코 총회에 제출한 문서에는 모어를 지키기 위해 자신의 생명을 아끼지 않은 열사들을 세계가 추념하도록 2월 21일을 ‘세계 모어의 날’로 선포하자는 제안이 명확하게 표현되어 있다. 파키스탄도 이 제안을 지지했다.

세계 기념일의 파급 효과 크다

이처럼 유네스코에는 세계 여러 민족의 정신적, 문화적 노력과 그 성취의 역사가 여러 형태로 스며들어 있다. 유네스코의 세계 기념일과 각종 상에 그런 예가 많이 있다. 한국도 세종문해상과 직지상을 유네스코 상으로 제안하여 현재 시상되고 있다. 하지만 그파급효과가 후보자나 수상자에 한정되어 아쉬움이 있다. 우리의 역사와 문화를 상징하는 세계기념일을 유네스코에 제안하여 더 많은 사람들이 그 뜻을 음미할 수 있게 하면 어떨까.

필자는 유네스코 방글라데시위원회가 3월 30일-4월 2일 다카에서 주최한 아시아 유네스코 국가위원회 역량 강화 워크숍에 참가했다. 국가위원회의 기능과 역할을 강화하기 위한 여러 대안 등 흥미로운 내용이 꽤 많이 있었지만, 더 인상 깊었던 것은 워크숍이 끝난 다음에 참가자들을 데려간 국립추모원이었다. 독립 열사들을 기리기 위해 조성된 이곳을 방문하고 나오는 길에 방글라데시위원회 직원에게 독립 전쟁에 대한 생각을 물었더니 그 즉시 자신의 아버지가 그 때 돌아가셨다며 어찌 잊을 수 있겠냐는 답이 돌아왔다. 그러면서 이런 과거가 없는 나라가 어디 있느냐, 한국도 마찬가지 아니냐고 덧붙였다.

방글라데시의 역사와 한국의 역사를 돌이켜보며 유네스코에 역사화해의 날을 새로운 세계 기념일로 제정할 것을 제안하면 어떨까 생각해본다.

임현묵 유네스코한위 국제협력본부장