인간과 똑같이 생각하고 느낄 수 있는 로봇과 함께 살아가는 인류. 이는 미래 사회를 그리는 각종 SF 작품의 단골 소재다. 작가들은 그 모습을 로맨틱하고 아름답게 그리기도 하지만, 대개 인공지능과 인류가 함께하는 미래의 모습은 디스토피아에 가깝다. 이런 경향의 바탕에는 인간의 지적 능력을 훨씬 초월한 존재에 대한 막연한 두려움, 아무리 빼어난 인공지능이라도 인간의 마음을 갖기는 불가능하리라는 전망이 자리한다. 우리 인간조차 아직 정확한 근원과 작동 원리를 파악하지 못하고 있는 인간의 마음을 0과 1의 코드로 구현 가능하리라고 믿기 어려운 것은 어쩌면 당연한 일이다. 하지만 이와 별개로 지금 인공지능이 경이로울 정도의 발전 속도를 보여주고 있는 것도 사실이다. ‘아직 멀었다’고 안도한 채, 사회 곳곳에서 영역을 넓혀가며 우리 삶에 영향을 미치고 있는 인공지능의 ‘마음’을 아무 고민 없이 내버려 둘 수만은 없는 이유가 여기에 있다.

달리는 인공지능

지난 2016년 10월 미국의 <뉴스위크>지는 학술지 <피어 J 컴퓨터 사이언스>에 실린 논문을 통해 판사 역할을 할 수 있는 인공지능을 소개했다. 영국 런던 대(University College London)와 미 펜실베이니 아주립대 연구진이 개발한 이 인공지능은 머신 러닝(machine learning, 기계가 스스로 학습을 반복하며 지식을 축적하는 것)을 통해 수많은 인권 관련 판례를 학습하고, 이를 바탕으로 유럽인권재판소의 실제 재판 결과를 79%의 확률로 맞혔다. 단순한 형사 사건이 아닌, 다양한 관점과 가치가 교차하는 인권 재판에서 인공지능이 이처럼 효과적으로 업무를 해낸 것은 처음이었다.

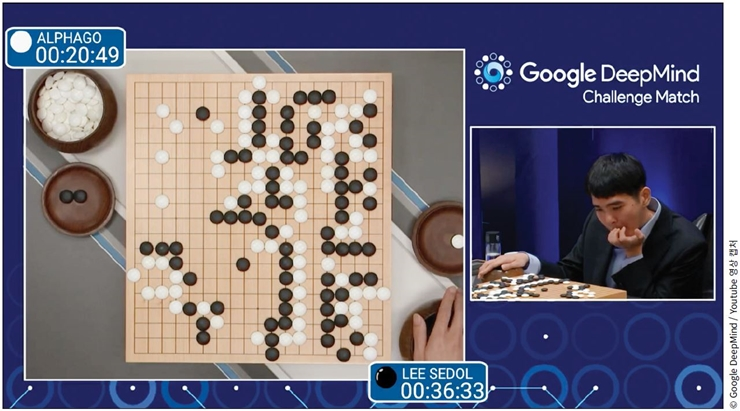

‘알파고’(AlphaGo)가 세계 최고의 바둑기사 이세돌을 꺾으며 전 세계에 파란을 불러일으킨 것이 2016년 3월이었다. 그로부터 불과 6개월 만에 인공지 능이 또 한 차례 거대한 도약을 보여준 셈이다. 이는 인공지능의 무한한 가능성에 주목하고 있는 정부와 기업체와 학계가 지금 인공지능 연구에 얼마나 집중 적인 노력을 쏟아붓고 있는지를 보여주는 사례이기도 하다.

기계 이상의 존재

지적인 스포츠에 불과한 바둑과 달리, 한 인간의 안위를 좌우할 수도 있는 법정에서도 인공지능을 활용할 가능성이 생겼다는 사실은 우리 사회에 또 다른 생각 거리를 던져준다. 인공지능, 혹은 인공지능을 탑재한 기계가 더는 한정된 분야에서 ‘인간의 조력자’ 역할로 머무르지 않을 수도 있기 때문이다.

적어도 지금까지는 인간 사회를 운영하고, 나아가 다른 인간의 권리를 통제하는 권한은 인간만이 가질수 있었다. 엄격한 자격 요건을 통과한 사람에게만 주던 이러한 자격의 일부 혹은 전부를 인공지능에도 줄수 있는 길이 열린다면, 대중은 이를 어떤 방식으로 수용해야 할까. 누가 그런 자격을 인공지능에 부여하고, 자격에 대한 검증을 어떻게 할 것인가 하는 문제는 앞으로 커다란 논쟁거리가 될 것으로 보인다. “기계이기 때문에 안 된다”는 단순한 논법은 더는 통하지 않을 것이다. 오히려 ‘기계이기 때문에’ 인공지능이 그 자리에 더 어울린다는 의견이 설득력을 얻을 수도 있다. 자격 요건을 갖춘 사람들로 이루어진 지금의 법원과 정부의 판결에 대해 시민들이 가진 신뢰도를 볼 때, 이는 전혀 근거 없는 억측이 아니다.

유토피아, 혹은 디스토피아를 만들 시간

앞으로 인공지능이 광범위하게 활용되는 것을 막을 수 없다면, 이제는 ‘어떻게’에 관한 논의를 본격적으로 시작할 때다. 어떠한 인공지능을 어떤 방향으로 개 발하는 것이 인류의 미래에 도움이 될까? 머리 섀너핸 (Murray Shanahan) 런던왕립대 인지로봇공학교수 는 지난 2015년 <인터내셔널 비즈니스 타임스>와의 인터뷰에서 “우리에게는 두 가지 선택지가 있다”며, “그것은 윤리적 사고 과정 없이 효율성에 집착하는 무자비한 인공지능을 만드는 것과 인간의 정신의학적· 신경학적 구조를 모방한 인간다운 인공지능을 만드는 것 사이의 선택”이라고 말했다. 섀너핸 교수는 인류의 선택이 당연히 두 번째 안 이어야 한다고 주장한다. 인공지능이 바둑에서 최적의 한 수를 찾듯 가장 효과적인 해답을 찾는 것도 중요하지만, 효과적인 해답 이상으로 ‘인간적인 해답’을 찾는 방법을 알아야 한다는 뜻이다. 효율성에만 집중한 연구·개발만을 계속 이어간다면 인공지능이 인류를 위협하는 무기가 될 수도 있다는 우려도 있다. 세계적 석학 고(故) 스티븐 호킹 박사와 미국의 기술기업 ‘테슬라’의 일론 머스크 회장도 이러한 주장에 힘을 실었다. 머스크 회장은 2014년 “(인간성이 결여된) 인공지능의 잠재적 위협은 핵무기보다 무섭다”고 말했고, 호 킹 박사는 영국 BBC와의 인터뷰를 통해 “초기 단계의 인공지능이 유용하다는 사실은 증명됐지만 (중략) 완전한 인공지능은 인류의 멸망을 가져올 수도 있다”고 경고한 바 있다. 물론 이것이 지금 당장 현실로 나타날 위협은 아니다. 인간 수준 인공지능(human-level AI) 혹은 AGI(범용인공지능, Artificial General Intelligence)라 불리는, 인간의 두뇌를 대체할 만한 전면적인 인공 지능의 등장까지는 아직 갈 길이 멀다는 것이 정설이다. 섀너핸 교수는 “일러도 2100년은 돼야 그 정도의 인공지능이 등장할 수 있을 것”이라 예측했다.

더 따뜻하고 투명하게

인공지능 등장 이후의 미래를 대비할 시간이 아직 남아있다는 사실이 완벽한 해답을 찾는 것을 보장하지는 않는다. 현재 인공지능 개발에 가장 적극적으로 나서고 있는 기업체와 군사 연구소가 효율성과 생산성 향상에 얽매이지 않고 ‘따뜻한 인공지능’을 위해 더 많은 시간과 예산을 투자하기를 기다리는 것은 순진한 믿음이다. 섀너핸 교수는 “각국 정부는 (경쟁국이 무자비한 인공지능을 먼저 개발하는) 만약의 사태에 대비하기 위해서라도 위험한 인공지능 개발을 멈출 수 없을 것”이라 말했다. 시장을 선점하려는 자본주의적 탐욕과 안보에 대한 군사적 맹신은 인공지능 개발진에게 ‘공감하고 관용할 줄 아는 인공지능’ 연구에 눈을 돌릴 여유를 주지 못할 것이다. 따라서 학계와 관련 단체들은 전 세계가 최소한 의 가이드라인을 갖고 인공지능 개발에 임할 것을 주문한다. 2015년 영국 캠브리지대 실존위협연구소 (Centre for the Study of Existential Risk)는 구글의 딥마인드와 마이크로소프트 등 기업 대표와 세계 주요 과학자들을 포함한 70인의 이름으로 공개 성명을 냈다. 이 성명은 전 세계 인공지능 관련 연구자들에게 “컴퓨터공학만큼이나 법과 윤리, 경제적 측면 을 중요하게 다루어 전 인류에게 고루 도움이 되는 인공지능을 만드는 것”을 연구의 우선순위로 둘 것을 요청했다. 고차원적 인공지능의 등장이 시기상조인 반면, 제한적 형태의 인공지능은 이미 사회 각 분야에서 다양하게 활용되고 있다. 따라서 인공지능 개발 과정과 활용 방법을 투명하게 공개하는 것이 더 시급하다는 견해도 많다. 작년 10월, 구글과 마이크로소프트, 뉴욕 대 등의 인공지능 관련 연구자들이 모여 만든 단체 ‘AI나우’(AI Now)는 보고서를 내고 “사법, 보건의료, 복지, 교육 분야의 핵심 공공기관이 ‘블랙박스 알고리즘’을 사용하지 말 것”을 촉구했다. 블랙박스 인공지능, 혹은 블랙박스 알고리즘이란 사용자가 입력 데이터와 출력 데이터를 열람할 수는 있지만, 특정 입력 데이터가 특정 결과로 나오는 과정은 외부에 공개되지 않는 시스템을 뜻한다. 개발자들은 시스템의 처리 과정을 보안이나 이익 보호를 이유로 공개할 수 없다고 주장하지만, 전문가들은 적어도 공공 정보나 인권과 직결된 사안은 인공 지능이나 알고리즘이 일을 정당한 방식(due process)으로 처리하고 있는지를 외부에서 투명하게 들여다볼 수 있어야 한다고 말한다. 실제 작년 5월 미 텍사스주 휴스턴의 공립학교 교사 단체는 자신들의 업무를 평가한 자동화 시스템의 알고리즘에 문제가 있음을 지적하며 소송을 냈고, 재판 과정에서 그간 공개되지 않은 평가 알고리즘에 절차상 오류가 있음이 드러났다. 이용자의 구미에 맞는 뉴스를 선별해서 보여준다는 페이스북의 비공개 뉴스 선별 알고리즘도 여전히 가짜 뉴스나 편향성 문제로부터 자유롭지 못하다는 비판을 받는다. 따라서 인공지능에 관한 기업의 개방적이고 투명한 대처를 요구하는 목소리도 높다. IBM의 데이비드 케니 선임 부사장은 작년 초 의회에 보낸 서신을 통해 “우리는 인공지능이 업무 처리 과정에서 (인간이 가진) 편견을 뿌리 뽑을 수 있다는 점을 시민들에게 알려야 되고, 이를 위해 알고리즘의 세세한 의사결정과정을 밝힐 수 있어야 한다”고 말했다.

개방, 공유, 다양한 참여로 만드는 미래

인공지능과 같은 신기술을 더욱 개방적이고 투명하게 활용할 수 있도록 유네스코도 다양한 방법으로 주의를 환기하고 있다. 작년 12월 스위스 제네바에서 개최한 인터넷 거버넌스 포럼(Internet Governance Forum)에서도 유네스코는 인공지능과 빅데이터 등 의 최신 기술이 인류가 포용적인 지식사회(inclusive knowledge societies)와 지속가능발전을 달성하는 데 골고루 이바지해야 한다고 강조했다. 포럼에 유네스코 대표로 참석한 시안홍 후(Xianhong Hu) 전문가는 “신기술이 인권과 개방성, 접근성, 다양한 참여를 보장하는 ‘인터넷의 보편성’(Internet Universality)의 가치에 맞게 발달하도록 유도해야 한다”고 말했고, 웹 파운데이션(Web Foundation)의 난지라 삼불리(Nanjira Sambuli) 대표 역시 “그 어떤 기술도 정치·사회적으로 인권을 보장하는 장치 없이 사용해서는 안 된다”고 말했다. 일부 기업과 연구진은 한창 개발 과정에 있는 신 기술에 대해 무작정 개방과 공유를 요구하면 오히려 발전을 저해할 수도 있다는 우려를 내비친다. 하지만 조너선 지트레인(Jonathan Zittrain) 하버드대 로스쿨 교수는 인터넷의 발전 과정을 예로 들며 이를 반박 한다. 모든 것을 공개하고 끊임없는 토론과 수정을 통해 오늘날의 네트워크 세상의 토대를 만든 인터넷의 예에서 볼 수 있듯, 인공지능 분야 역시 개방적이고 자유로운 분위기 속에서 학계가 주도적인 역할을 해야 한다는 주장이다. 지트레인 교수는 “우리는 종종 우리가 무엇을 모르고 있는지조차 모른다”며 “(인공지능 개발이) 더 나은 세상을 만들고 인간의 존엄과 자율성을 잘 지킬 수 있는지에 대한 분명한 기준이 필요하 다”고 말했다. 인공지능 연구 과정에 더욱 다양한 목소리를 반 영해야 한다는 주장도 힘을 얻고 있다. 페이페이 리 (Fei-fei Li) 스탠퍼드대 인공지능연구소장은 작년 9월 와의 인터뷰를 통해 인공지능 연구에 더 많은 여성이 참여해야 한다고 주장했다. 리 소장은 “다양한 형태의 삶을 반영하지 못한 신기술은 ‘편향된 기술’(biased technology)이 될 가능성도 커진다”며, 신기술 개발 과정에 인류의 다양성이 반영될 수 있도록 더 많은 이들이 목소리를 낼 것을 주문했다. 인공지능이 어떤 식으로든 인류의 생활을 과거와 전혀 다른 방향으로 변모시킬 만큼 중요하고 파급력이 큰 기술이라면, 그 과정에 전 인류가 공유하는 가치를 담아내도록 요구하는 것은 우리 모두의 당연한 권리이기 때문이다.

김보람 <유네스코뉴스> 편집국장