한국인에게 새로운 고민거리를 안겨주고 있는 난민 문제. 하지만 유럽을 비롯한 세계 각국과 유네스코 등의 국제기구들은 이미 몇 년 전부터 대규모 난민 사태를 둘러싼 논의를 활발하게 진행해오고 있다. 그간의 논의 속에 우리가 찾는 정답이 들어있지는 않겠지만, 훨씬 앞서 시작된 그 고민의 흔적 속에서 우리가 가야 할 방향을 찾아낼 수 있지 않을까?

“그 사람들은 난민인가, 이주민인가?”라는

질문에 대한 가장 정확한 대답은

“그들 모두 난민이자 이주민”이다.

이제, 우리의 이야기

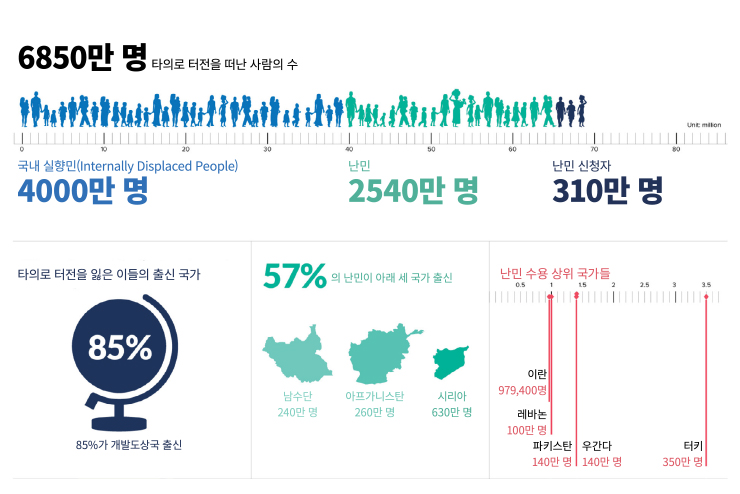

2018년 현재 세계 곳곳에서는 역사상 가장 많은 수의 사람들이 고향과 고국 밖으로 내몰리고 있다. 지난 6월 19일 유엔난민기구(UNHCR)가 발표한 연간 통계자료에 따르면, 전 세계에서 자신의 의사에 반해 낯선 곳을 떠도는 사람의 수는 모두 6850만 명이다. 이중 자신이 나고 자란 나라 밖으로 내몰린 난민의 수는 2540만 명이며, 그 절반 이상은 만 18세 미만의 미성년자들이다. 통계적으로 지구상에서는 매 2초마다 한 명 꼴로 자신의 터전을 등지는 사람이 생겨나고 있으며, 대략 세계 인구 113명 중 한 명이 난민이다.

=<그림>에서 볼 수 있듯, 2000만 명이 넘는 전 세계 난민 중 절반 이상은 남수단과 아프가니스탄, 시리아에서 발생했다. 따라서 아시아 동쪽 끝의 한국인에게 난민은 그 많은 숫자에 비해 크게 와 닿는 이슈가 아니었다. 2015년과 2016년 아프리카와 서아시아에서 지중해와 동유럽을 거쳐 유입된 대규모 난민 문제로 전 유럽이 들끓을 때도, 대다수의 한국인에게 그 소식은 ‘복잡하고 때로는 가슴 아프지만, 결국은 남의 나라 뉴스’ 이상의 의미를 갖지 못했던 것도 사실이다. 하지만 그로부터 2년. 난민 문제는 어느새 한국에서도 이번 여름 날씨만큼이나 뜨거운 주목을 받고 있다. 제주도로 모여든 수백 명의 예멘인 난민 신청자들을 보고 나서야, ‘그 복잡하고 때로는 가슴 아픈 뉴스’가 비로소 우리의 주제가 된 것이다.

난민이라는 낯선 이름

미처 대비할 시간도 없었고, 충분히 생각해 볼 만큼의 경험도 하지 못했던 우리 앞에 던져진 난민 문제는 모두를 당황케 만들고 있다. 여기저기서 쏟아지는 우려는 마치 난민들이 한국 사회를 삼킬 듯 위협적이다. 온갖 뉴스와 진위를 알 수 없는 설들이 퍼지고 있지만, 그 중에서 진짜를 골라내기란 쉬운 일이 아니다. 사실, 우리에게는 이들을 정확하게 정의 내리는 것부터가 과제다. 각종 통계와 예측을 담은 언론 기사들이 난민(refugee)과 난민 신청자(asylum-seeker)와 이주민(migrant)에 대한 명확한 구분 없이 쏟아져 나오고 있기 때문이다. 제주도의 예멘인 난민 신청자들 이야기를 전하면서 218만 명에 이르는 국내 체류 외국인의 증가 추세를 보여준다든지, 국내 불법체류 외국인들의 범죄 통계를 소개하는 식이다. 이는 우리나라만의 문제도 아니다. 유네스코가 지난 3월 파리 유네스코 본부에서 주최한 ‘미디어와 이주’ 토론회에서 멜리사 플레밍 유엔난민기구 수석대변인은 “충분한 훈련을 받지 못한 기자들이 이들 단어를 적절하게 구분해 쓰지 못하고 있다”며 “(난민 이슈를 다루는 뉴스에서) 단어 선택은 매우 중요한 문제”라고 지적한 바 있다.

우리가 ‘제주도 난민’이라 통칭하는 예멘인 난민신청자들은 엄밀히 말해 (적어도 아직은) 난민이 아니다. 1951년 채택돼 난민에 대한 각국의 처우를 규정하는 난민협약에 따르면 난민이란 “인종, 종교, 국적, 특정사회집단의 구성원 신분 또는 정치적 의견을 이유로 박해를 받을 우려가 있다는 합리적인 근거가 있는 공포로 인하여, 자신의 국적국 밖에 있는 자로서, 국적국의 보호를 받을 수 없거나, 또는 그러한 공포로 인하여 국적국의 보호를 받는 것을 원하지 아니하는 자”를 말한다. 난민협약에 가입한 국가는 이들 난민을 보호하고 지원할 의무가 있다. 하지만 ‘합리적인 근거’라는 단서에서 알 수 있듯, 난민은 스스로 난민이라 칭한다고 해서 인정받는 지위가 아니다. 유엔난민기구에 따르면 난민임을 자처하지만 아직 난민으로 인정받지 않은 사람은 난민 신청자(혹은 비호 신청자)다. 문제는 우리나라뿐만 아니라 대다수 국가에서 난민 신청이 인정, 혹은 거부되기까지 적잖은 시간이 소요된다는 점이다. 제주도에서 난민 신청을 한 예멘인들이 비자도 없이 무작정 머무르며 결과를 기다리는 것도 이 같은 시스템의 한계 때문이다. 유엔난민기구는 홈페이지에서 “시스템의 효율성이 중요한 문제”라며, “시스템이 빠르고 공정하다면, 자신이 난민이 아니라는 점을 알고 있는 사람이 우선 난민 지위 신청을 할 동기부여가 되지 않는다”고 말하고 있다.

진짜와 가짜의 조건

법무부에 따르면 올해 5월 기준으로 국내 누적 난민신청자 수는 4만여 명이며 이 중 절반은 아직까지도 난민 심사 결과를 기다리는 중이다. 심사가 종료된 2만여 명의 신청자 중에서 난민으로 인정받아 보호받게 된 사람은 지금껏 839명에 불과하다. 그러니 수백 명의 제주도 예멘 난민 신청자들을 보며 마치 가까운 장래에 우리나라에서 ‘난민 러시’가 일어날 것 같은 공포를 느껴야 할 이유는 그리 많지 않다.

그럼에도 불구하고 국민들이 많은 우려와 분노를 표하는 데는 이른바 ‘가짜 난민’ 논란이 큰 역할을 했다. 그간 우리 머릿속에 각인된 ‘진짜 난민’의 이미지가 ‘보트를 타고 생사의 고비를 넘기며 힘겹게 기회의 땅에 당도한 사람들’인 데 반해, 지금 우리 앞에 나타난 난민 신청자들의 모습은 난민이라기보다는 더 나은 삶의 기회를 찾아 이주한 ‘경제적 이주민’(economic migrants)에 가까워 보였기 때문이다. 여기에 미디어는 스마트폰으로 SNS를 하며 비행기를 타고 제주도로 입국한 예멘 난민 신청자들의 행적을 ‘피난처 쇼핑객’의 모습으로 그렸다. 여기에 ‘가짜’라는 자극적인 수식어를 주저 없이 갖다 붙였고, 무엇보다 가짜에 민감한 대중은 이들에게 의심, 나아가 혐오의 감정을 숨기지 못한다.

하지만 앰네스티 등 난민 문제를 다루는 국제기구들은 하나같이 난민과 경제적 이주민 사이에 구분이 모호한 ‘회색 지대’(grey area)가 있으며, 이 둘을 엄격히 구분하는 것은 각자의 절박하고도 복잡한 현실을 충분히 반영하지 못할 우려가 있다고 지적한다. 말하자면 “그 사람들은 난민인가, 이주민인가?”라는 질문에 대한 가장 정확한 대답은 “그들 모두 난민이자 이주민”이라는 뜻이다. 일례로 심각한 기근 같은 자연재해로 인해 더 나은 삶을 찾아 고국을 떠난 이들은 난민협약에 따른 난민의 지위를 얻을 수 없지만, 종종 자연재해는 폭압이나 전쟁 이상으로 수많은 사람들의 삶과 기본권을 위협한다.

앰네스티는 “현대 난민들에게 스마트폰과 인터넷은 사치품이 아니라 물과 음식만큼이나 중요한 생명선(lifeline) 역할을 한다”는 연구 결과를 내기도 했다.

(ⓒPaul Prescott/Shutterstock.com)

색깔 없는 안경과 에코 없는 마이크

유네스코가 난민 문제를 다루는 미디어에 좀 더 다층적이고 포용적인 관점을 주문하고 있는 것도 이 때문이다. 난민을 무작정 도움이 필요한 희생자로 묘사하는 시선도, 어떤 ‘의도’를 갖고 들어온 외부 침입자로 간주하는 시선도 하나같이 문제 해결을 어렵게 만든다. 우리들의 삶이 수없이 다양한 모습을 하고 있는 것만큼이나, 난민들의 삶도 넓은 스펙트럼을 갖고 있다는 점을 일반인들이 이해하도록 미디어가 나설 필요가 있다.

‘생활이 별로 어려워 보이지 않는 난민’을 둘러싼 논쟁은 2015~2016년 유럽 난민 이슈가 불거졌을 때도 논란이 인 바 있다. 틈틈이 스마트 폰으로 SNS를 즐기는 중동 출신 난민들을 보며 유럽 대중들 사이에 불편한 감정이 퍼지자, 영국 일간지 <인디펜던트>는 ‘환상을 깨서 미안하지만, 그렇게 생각하는 당신은 바보’라는 제목으로 기사를 냈다. 그러면서 “세상은 부자와 가난뱅이의 2진수로 구성돼 있지 않다”며, “비싸지도 않은 전자기기 한 대를 가지고 있는 자가 꼭 선진국의 백인이어야 할 필요는 없지 않은가”라고 꼬집었다.

유네스코는 미디어의 역할을 주문하는 것에서 한 발 더 나아가 난민이 자신들의 목소리를 독자적으로 대중에게 알리는 방안도 찾고 있다. 유네스코는 2015년 발간한 ‘지속가능발전을 위한 저널리즘 교육’(Teaching Journalism for Sustainable Development)의 ‘난민에 초점을 맞춘 이주민보도’(Reporting Migration with a Focus on Refugees) 섹션에서 현재의 언론기사 속에 “난민과 관련한 신화(myth)와 오보(misinformation)가 만연하다”고 지적하고, 일반인들이 난민 각자의 복잡다단한 사정을 더 잘 이해하도록 하기 위해 국제기구 차원에서 난민들이 직접 목소리를 낼 수 있도록 도울 방안을 마련해야 한다고 강조했다.

우리와 타인 사이의 벽

한국인, 혹은 미국인이라는 꼬리표 하나가 우리 각자의 삶의 진실을 고스란히 담아낼 수 없듯, 우리 땅에 당도한 저들의 삶 역시 ‘난민’이라는 이름표로 온전히 나타낼 수 없다. ‘스마트폰 쓰는 난민’에 대한 대중의 놀람, 혹은 반감에서 볼 수 있듯, 이미 난민이라는 단어 자체에 미디어와 우리 스스로가 만든 편견이 지나치게 많이 녹아있기 때문이다. 지난 3월 유네스코가 개최한 ‘미디어와 이주’ 토론회에서 네덜란드의 자코 반 스테르켄베르그 교수는 “(다양한 정체성을 지닌 난민이라는 집단을) 희생자 혹은 위협으로 단순화하는 것은 ‘우리’와 ‘남’ 사이의 편가르기와 다를 바 없다”고 주장했다. 편 가르기는 편견을 낳고, 한번 만들어진 편견은 올바른 방향으로 문제를 해결하는 것을 더 어렵게 만든다. 난민에게 다른 의도가 있으리라는 편견, 그들의 마음 속에 더 잘 먹고 잘 살고 싶다는 ‘경제적 이유’가 있어서는 안 된다는 편견, 그들 사이에 테러리스트가 숨어있을 것이라는 의심 속에서 만들어낸 해결책이란 과연 얼마나 합리적이고 따뜻할 수 있을까.

“편견은 엄청난 시간 절약기다. 진실에 다가가지 않고도 의견을 만들 수 있기 때문이다.”

미국의 위대한 동화작가 E.B. 화이트의 말처럼, 우리는 혹시 초대 받지 않은 손님들에 대한 처우를 너무 서둘러 결정하려는 것은 아닐까? 당장의 불편함과 다소의 우려는 다름 아닌 우리의 몫이지만, 그 불편함을 참고 조금만 더 진실과 정의를 향한 고민을 이어갈 수 있을 때, 난민 문제에 대한 ‘솔로몬의 해법’은 우리 앞에 선물처럼 나타날지도 모른다.

김보람 <유네스코뉴스> 편집국장

참고자료

amnesty.org “Refugees, Asylum-Seekers and Migrants”

amnesty.org.au “When Smartphones Are a Lifeline, Not a Luxury”

independent.co.uk “Surprised that Syrian refugees have smartphones? Sorry to break this to you, but you’re an idiot”

unesco.org “Media and Migration Covering Refugee Crisis”, “Correcting Media Myths about Refugees and Migrants”

theGuardian.com “Five Myths about the Refugee Crisis”