언론, 권력과 자본의 달콤한 유혹에 저항하다

| “신문 없는 정부보다 정부 없는 신문을 택하겠다.” 미국 독립선언문을 기초하고 대통령을 연임했던 토머스 제퍼슨이 2세기 전 남긴 말이다. 그가 언론의 중요성을 이토록 강조한 까닭은 자유로운 언론이야말로 민주주의의 귀중한 토양이라고 여겼기 때문이다. 오래전 그의 명언은 2014년 지구촌에 과연 어떤 무게로 다가올까. 5월 3일, 유엔이 선포한 ‘세계 언론자유의 날’을 맞아 기념일 탄생 배경과 유네스코가 제정한 ‘기예르모 까노 세계 언론자유상’에 대해 살펴본다. |

‘세계 언론자유의 날’은 과연 어떻게 제정됐을까.

그 직접적인 계기로 작용한 것은 다름 아닌 ‘빈트후크 선언’이었다. ‘빈트후크 선언’은 1991년에 유네스코 주최로 아프리카의 언론인들이 나미비아의 빈트후크에 모여 확인한 언론의 자유 원칙이다. 이 선언이 채택된 5월 3일을 기념하여 유엔은 1993년 총회에서 유네스코의 제안으로 ‘세계 언론자유의 날’(World Press Freedom Day)로 선포했다.

아직도 많은 나라에서 미디어에 대한 정부의 억압으로 언론의 독립성이 위협 받고 있으며, 많은 저널리스트들이 뉴스를 전달하기 위해 진실을 밝히는 와중에 생명마저 위협 받고 있다는 사실을 상기시키기 위한 제안이었다.

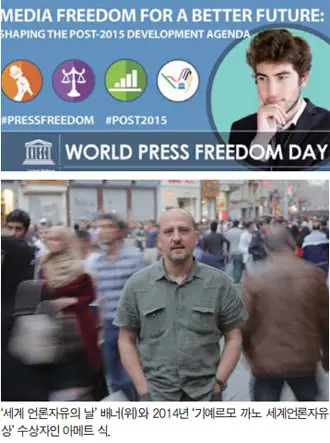

이와 별도로 유네스코는 1997년 세계 언론자유의 날과 관련 ‘기예르모 까노 세계 언론자유상’ (Guillermo Cano World Press Freedom Prize)을 제정했다. 위험한 상황에서 언론 자유를 촉진, 수호한 개인이나 단체를 선정해 매년 5월 3일 수상식을 연다. 상에 들어간 이름 기예르모 까노는 마약밀매에 대한 단호한 조치를 촉구하다 피살당한 콜롬비아 언론인(1925~1986)이다.

올해 ‘기예르모 까노 세계 언론자유상’을 수상한 이는 터키의 탐사 전문 기자인 아메트 식(Ahmet S¸ik, 44세)이다. 식은 표현의 자유에 대한 열렬한 옹호자이며, 부패와 인권 침해를 비난하는 데 자신의 경력을 헌신하고 있다고 유네스코는 발표했다. 식은 경찰 당국의 고문을 폭로하는 기사를 쓴 후 협박에 시달려 해외에서 생활하기도 했다.

역대 수상자로는 1989년 중국 천안문 민주화 시위의 유혈진압에 대해 비판적인 기사를 쓴 후 구속되었던 가오 유(1997년), 정부를 비판하는 사설을 쓴 직후 피살된 스리랑카 언론인 라산타 위크라마툰가(2009년), 정부에 대해 비판적인 논조를 견지하다 투옥된 아제르바이잔 언론인 에이눌라 파툴라예프(2012년) 등이 있다.

‘빈트후크 선언’이 선포된 지 20년이 넘게 흘렀지만 지구촌의 상당수 언론이 처해 있는 상황은 여전하다. 권력으로부터 자본으로부터 자유롭지 못하고, 언론 본연의 역할에 충실하려는 언론인은 다양한 위협과 폭력에 노출돼 있다.

‘국경 없는 기자회’(Reporters without Borders)는 매해 ‘세계 언론자유의 날’에 맞춰 각국의 ‘언론자유지수’(Worldwide press freedom index)를 발표한다. 세계 18개 비정부기구와 각국의 특파원, 언론인, 학자, 법률가, NGO 등을 대상으로 설문조사를 해 이 결과로 작성하는 ‘언론자유지수’는, 한 나라가 언론의 자유를 어느 정도로 보장하는지 확인할 수 있는 지표이다. ‘언론자유지수’는 그 나라 민주주의 지수로 대치되곤 한다. 언론이 인권의 핵심이자 민주주의의 보루이기 때문이다.

‘국경 없는 기자회’의 2014년 발표에 따르면 핀란드, 노르웨이, 덴마크 등 북유럽 국가가 최상위권에 있고 최하위권에는 투르크메니스탄, 북한, 에리트레아가 차지했다. ‘국경 없는 기자회’는 이 세 나라를 ‘정보자유가 존재하지 않는 나라’로 규정했다. 우리나라는 조사대상 180개국 가운데 57위로, 지난해(50위)보다 일곱 단계 떨어진 것으로 나타났다.

한편 미국의 경우 지난해(13위)보다 크게 떨어진 46위를 기록했고, 일본은 59위, 중국은 175위를 각각 기록했다. 세계 10대 경제대국 중 상당수가 중위권~하위권를 기록한 현실은 언론자유가 얼마나 지키기 어려운 보루인지 역설적으로 보여주고 있다.